Caricamento delle mappe in corso - restare in attesa...

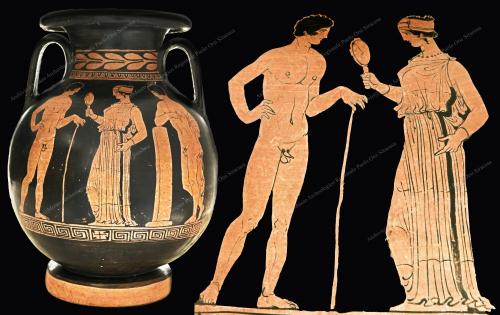

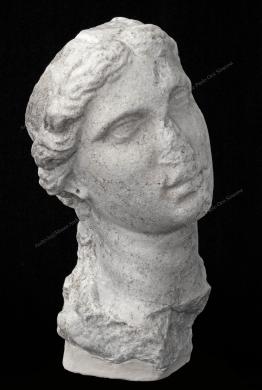

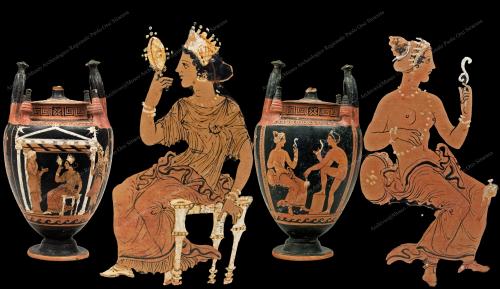

Archivio fotografico Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi- “Donne e Divinità”

L'Archivio fotografico storico del Museo Archeologico, già, Nazionale di Siracusa, che fu istituito nel 1886 nella sede in piazza Duomo, nacque con gli studi sul territorio siciliano di Paolo Orsi. Il grande archeologo diresse il museo dal 1891, e fino agli anni '30 lo arricchì di reperti archeologici provenienti da tutta la Sicilia orientale contribuendo, con i suoi collaboratori, alla realizzazione di archivi di immagini fotografiche e disegni. L'archivio storico di immagini fotografiche è rimasto di competenza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa che gestisce ad oggi in modo eccelso le vecchie immagini su diversi supporti, digitalizzandole. Nel 1988 il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi si è trasferito in una nuova e avveniristica struttura al di fuori dalle mura di Ortigia, nella parte alta della città di Siracusa, vicino al Parco Archeologico della Neapolis, nella cui gestione rientra, appunto, la creazione e gestione di un nuovo archivio fotografico digitale.